Россия заслуженно гордится своим театральным искусством. Всемирный день театра ежегодно отмечают 27 марта. В этом году страна празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В тяжелейшие годы суровых испытаний деятели культуры: актеры драматических и музыкальных театров, артисты эстрады весь свой талант отдавали победе над врагом.

В первые дни немецко-фашистской агрессии в Ленинграде начали формироваться агитационно-художественные бригады, выступавшие на призывных пунктах и в военных частях для поднятия боевого духа защитников города. На фронте театральное направление было представлено мобильными фронтовыми бригадами, которые давали представления с различными концертно-театральными программами. Перед бойцами выступали лучшие артисты, в качестве подмостков использовалось всё, что было в доступе: окопы, палубы кораблей, землянки, грузовики с откинутыми бортами. Иногда приходилось играть по несколько концертов в течение дня. Ленинградские артисты выезжали не только на фронт, но даже за кольцо блокады. Фронтовые артистические бригады за весь период Великой Отечественной войны дали в Ленинграде и в пределах Ленинградского фронта 18614 концертов, из них 9883 — в армейских частях, 5378 — на Балтийском флоте, 94 — на Северном флоте, 3259 — на сборных пунктах и в госпиталях.

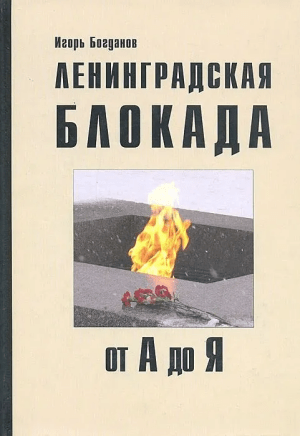

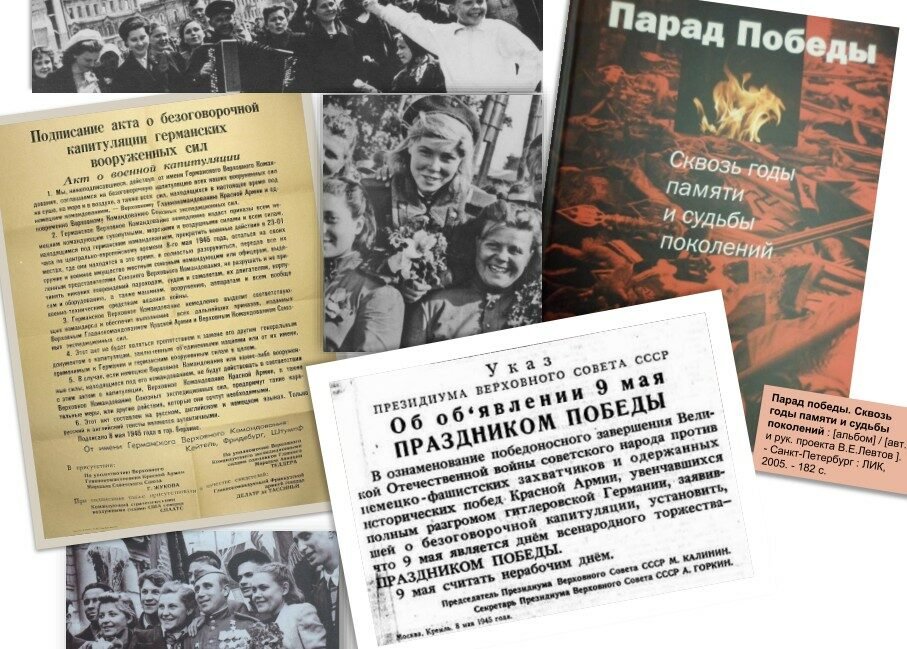

Писатель Игорь Богданов создал авторскую энциклопедию блокады. 400 страниц плотного текста, основанного на всех доступных источниках – от «Путеводителя по Ленинграду» 1940 года, официальных двух томов «Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза» (1944) до дневников и писем защитников и жителей города. Иллюстрируют энциклопедию экспонаты знаменитой петербургской коллекции Всеволода Инчика. Он сохранил из своего блокадного детства листовки, карикатуры, продовольственные карточки, справки, афиши… и абсолютный раритет – плакат «Акт о безоговорочной капитуляции противника».

Книга о блокаде посвящена маленькому отряду ленинградцев, который внёс вклад в разгром фашистов. Это сборник воспоминаний ленинградских актеров, работавших в осаждённом городе или выезжавших на передовые в составе многочисленных фронтовых бригад. Герои этой книги не ходили в атаки, не стреляли из винтовок, не ремонтировали в студеных цехах танки, и тем не менее всё, что они сделали, можно по праву приравнять к подвигу. Книга содержит большое количество иллюстраций.

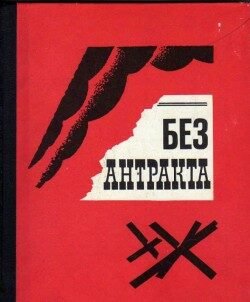

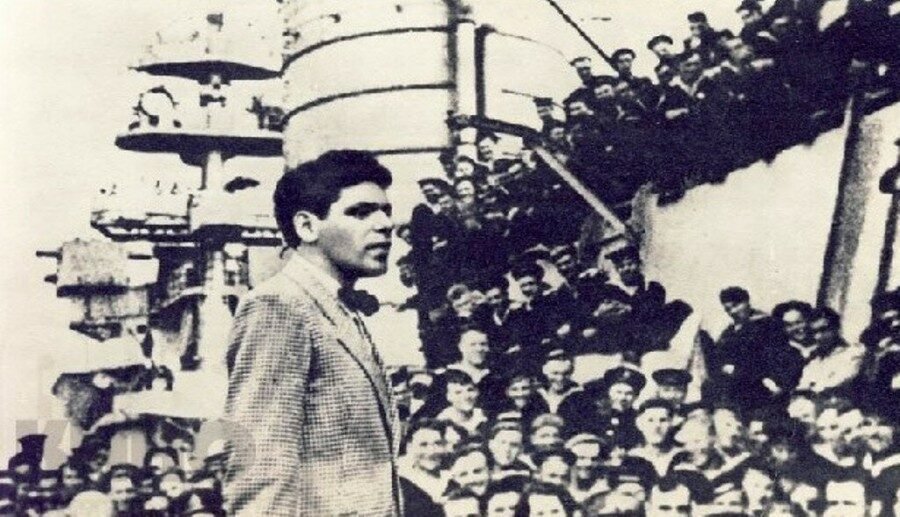

Райкин Аркадий Исаакович (1911 — 1987)

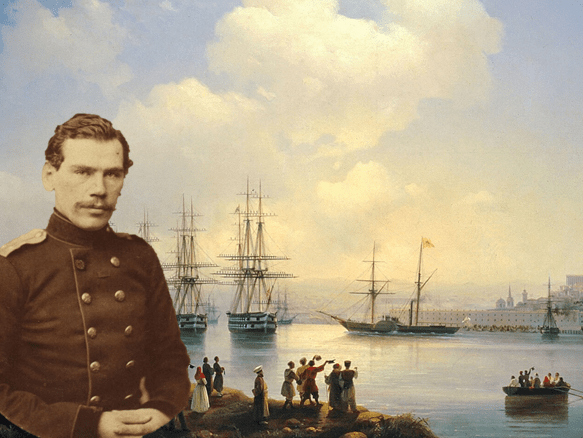

Выступление на палубе боевого корабля

Артист эстрады, театра и кино, театральный режиссёр, конферансье, сценарист, писатель-сатирик. Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, кавалер ордена Ленина.

В 1935 г. окончил Ленинградский техникум сценических искусств (ныне Российский государственный институт сценических искусств.

В 1939 г. был принят в труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюр (ныне Театр эстрады имени А. И. Райкина), где выступал с эстрадными номерами, а через три года стал художественным руководителем. С этим театром добровольно отправился на фронт — поднимать боевой дух солдат. В годы войны Аркадий Райкин в составе фронтовых бригад артистов проехал много тысяч километров — всю страну от Балтики до Кушки, от Тихого океана до Черного моря, выступал и на передовой, и в тылу перед ранеными, но чаще всего их зрителями были моряки. В репертуаре театра было много юмора, веселой шутки, которую так любили бойцы. Знаменитые миниатюры, которые после прославили Аркадия Райкина и стали его визитной карточкой, были придуманы именно на фронте, во время таких вот выступлений. После войны он продолжил работу в Театре эстрады и миниатюр, а также снялся в нескольких фильмах. А. Райкин был награждён орденом Отечественной войны 2-й, а потом и 1-й степени, медалью «За оборону Кавказа», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

В книге Аркадий Райкин рассказывает о своей жизни. Рассказ дополнен множеством впервые публикуемых фотографий, позволяющих полнее ощутить дух времени и нагляднее представить череду блестящих сценических образов, созданных артистом на протяжении всей его долгой и очень плодотворной жизни.

Книга рассказывает о жизни и творчестве гениального поэта-сатирика, создателя и руководителя Ленинградского театра миниатюр. Автор исследует работу артиста в разных жанрах — моноспектаклях, фельетонах, монологах, конферансе, пантомиме и т. д. В издании широко используются записи бесед с А. Райкиным, а также работавшими с ним В. Поляковым, В. Ардовым, М. Жванецким и другими. Книга богато иллюстрирована.

Шульженко Клавдия Ивановна (1906 — 1984)

Эстрадная певица, актриса. Народная артистка СССР. Участница Великой Отечественной войны.

В мае 1928 г. состоялся певческий дебют Клавдии на сцене Мариинского театра в Ленинграде на концерте, посвящённом Дню печати. В 1929—1942 гг. — артистка Ленгосэстрады, работала солисткой джаз-оркестра под управлением Я. Б. Скоморовского. Шульженко обладала своей неповторимой манерой исполнения, каждая песня – целый рассказ и мини-спектакль. К началу войны она была в зените своей артистической славы. Ей рукоплескали тысячи преданных поклонников, её талантом восхищались такие признанные мэтры, как Исаак Дунаевский, Леонид Утёсов и Марк Бернес.

Во время Великой Отечественной войны она добровольно вступила в ряды действующей армии — в качестве актрисы фронтовой концертной бригады. С первого дня Клавдия Ивановна и её джаз-оркестр выступали перед солдатами прямо на передовой и в госпиталях. Особенно популярной песней в ту пору был ее знаменитый «Синий платочек». За время блокады Ленинграда Клавдия Ивановна дала свыше 500 концертов: вместе со своими музыкантами она поднимала дух жителей осаждённого Ленинграда, выступала на Ладоге, ставшей в те годы «дорогой жизни». В 1942 г. певице была вручена медаль «За оборону Ленинграда», а 9 мая 1945 г. — орден Красной Звезды. После окончания войны началась ее сольная карьера. Репертуар певицы состоял из сотен песен, Клавдию Ивановну связывало тесное сотрудничество с прославленными музыкантами – композиторами и певцами.

В книге рассказывается об основных этапах творческого пути замечательной певицы : о её работе в джаз-оркестре под управлением Я. Скоморовского и А. Семенова, о концертах в осаждённом Ленинграде в годы Великой Отечественной войны, о поисках новых тем и форм в послевоенные годы. В заключительных главах очерка анализируется метод работы Шульженко над песней.

Книга знакомит читателей с творческой биографией актрисы, автор одновременно прослеживает и процесс становления и развития советской эстрадной жанровой песни.

Можно сказать, что искусство Шульженко — это высокий театр, раскрывающий мир чувств человека, утверждающий неразрывность, слитность личной судьбы и судьбы народа.

Мамонтов В. Платочек Клавдии Шульженко : он накрывал плечи, согревал души и вел на священный бой / В. Мамонтов // Родина. — 2019. — № 5. — С. 73-75.

Статья о варианте текста песни «Синий платочек», созданным лейтенантом Михаилом Александровичем Михайловым, который исполняла на фронтовых концертах Клавдия Шульженко.

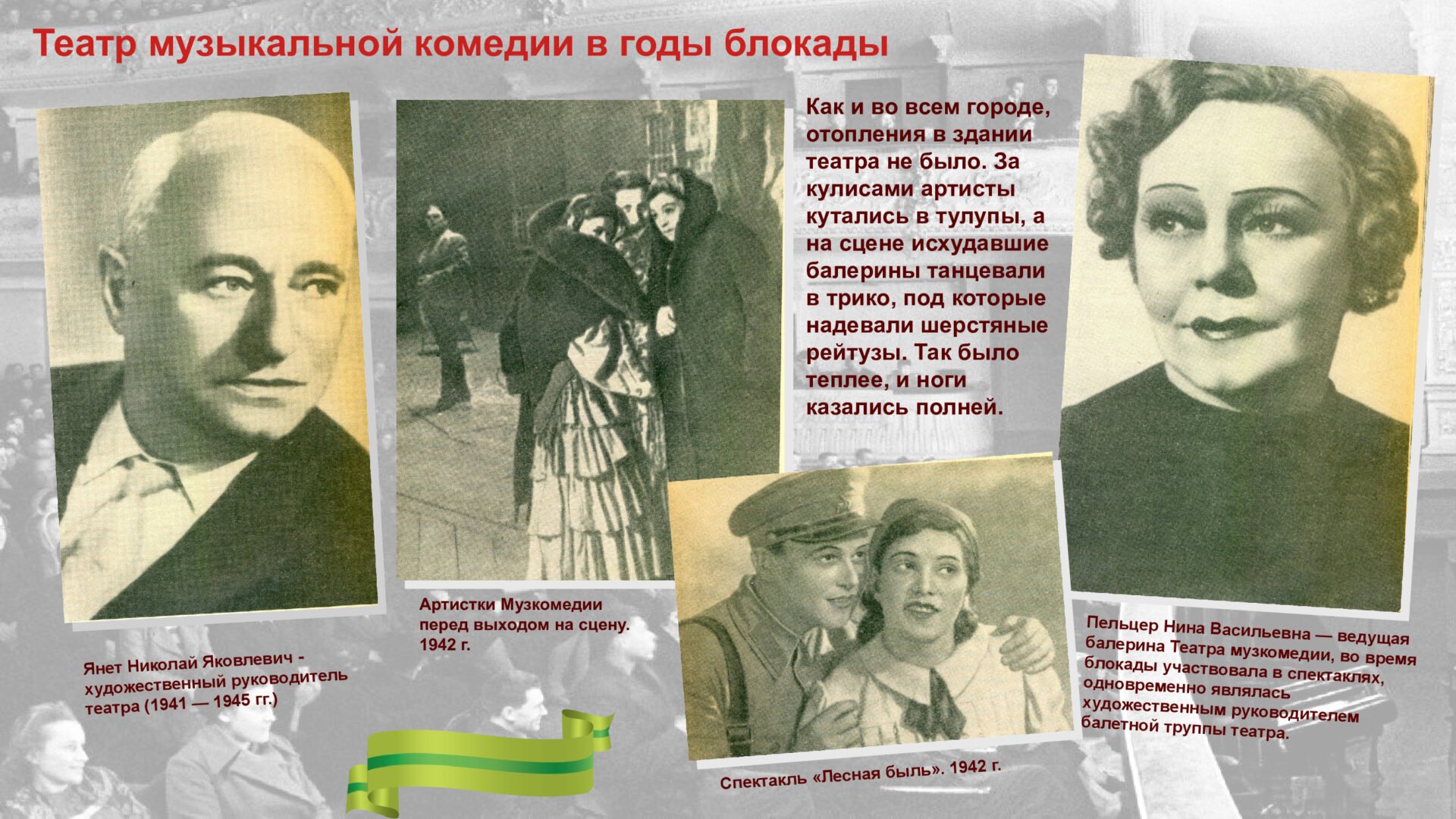

Позже, когда фронт подходил все ближе к городу, театры стали готовиться к эвакуации. В августе 1941 г. практически все ленинградские театры были эвакуированы. Оставались только Музкомедия, театр Балтийского флота и Симфонический оркестр Радиокомитета.

С первого дня войны, все 900 дней блокады в Ленинграде работал Театр музыкальной комедии. В мировой театральной истории подобного примера героизма не существует. Лёгкий и жизнерадостный жанр оперетты дарил жителям страдающего города и фронтовикам часы приятного забвения, а главное мощную веру в неизбежную и грядущую победу. После повреждения здания театра артисты временно поселились в Александринском театре, труппа которого находилась в эвакуации. За годы блокады было осуществлено 15 премьер и возобновлений ранее поставленных спектаклей. В зале были постоянные аншлаги, очереди за билетами занимали с 5 часов утра. 7 ноября 1942 г. театр показал премьеру героической оперетты «Раскинулось море широко». Она стала настоящим хитом не только военных лет, но и оставалась таковой на протяжении долгого времени. Помимо репетиций и регулярных выступлений актеры осваивали военное искусство: учились пользоваться винтовкой, знакомились с тактикой боя, получали навыки первой помощи раненым и тушения зажигательных бомб. Члены труппы несли дежурства на крышах и пожарных постах, помогали разбирать завалы после авианалётов и обстрелов.

Королькевич Анатолий Викентьевич (1901 — 1977)

Актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

В 1922 г. окончил Владивостокскую театральную студию. Работал в театрах разных городов страны, в 1929 г. переехал в Ленинград. Поменял несколько театров, с 1939 г. — актёр Ленинградского театра музыкальной комедии. В театре очень быстро актер стал настоящей «звездой». Зрители шли на Королькевича, а все спектакли с его участием проходили с аншлагом. Он обладал невероятным обаянием, имел склонность к буффонаде и эксцентрике и благодаря этому, все его герои сразу запоминались зрителям. С 1933 г. на Ленфильме началась кинокарьера Королькевича – он сыграл эпизодические роли в десятках картин, создавая яркие и запоминающиеся образы.

Во время войны актёр дал несколько сотен концертов как в блокадном Ленинграде, так и за его пределами. За боевые заслуги был награждены Орденом Красной звезды (1945 г.) и медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Во время блокады Королькевич вел дневник, на основе которого написал книгу «А музы не молчали», вышедшую в 1965 г. В мемуарах он вспоминает о театре, о себе, о своих коллегах и зрителях – ленинградцах и фронтовиках, о спектаклях на сцене и концертах на передовой, в окопах, землянках, на аэродроме и в госпиталях. Вспоминает он и Филармонию: как прятались артисты и зрители Театра музкомедии от бомбежек в филармоническом подвале. Кроме книги он автор ряда пьес.

Анатолий Королькевич довольно много снимался в кино, работал на радио и телевидении, выступал на эстраде.

В своей книге актер Анатолий Королькевич, используя записи своего блокадного дневника вспоминает блокадный город и работу в театре Музкомедии.

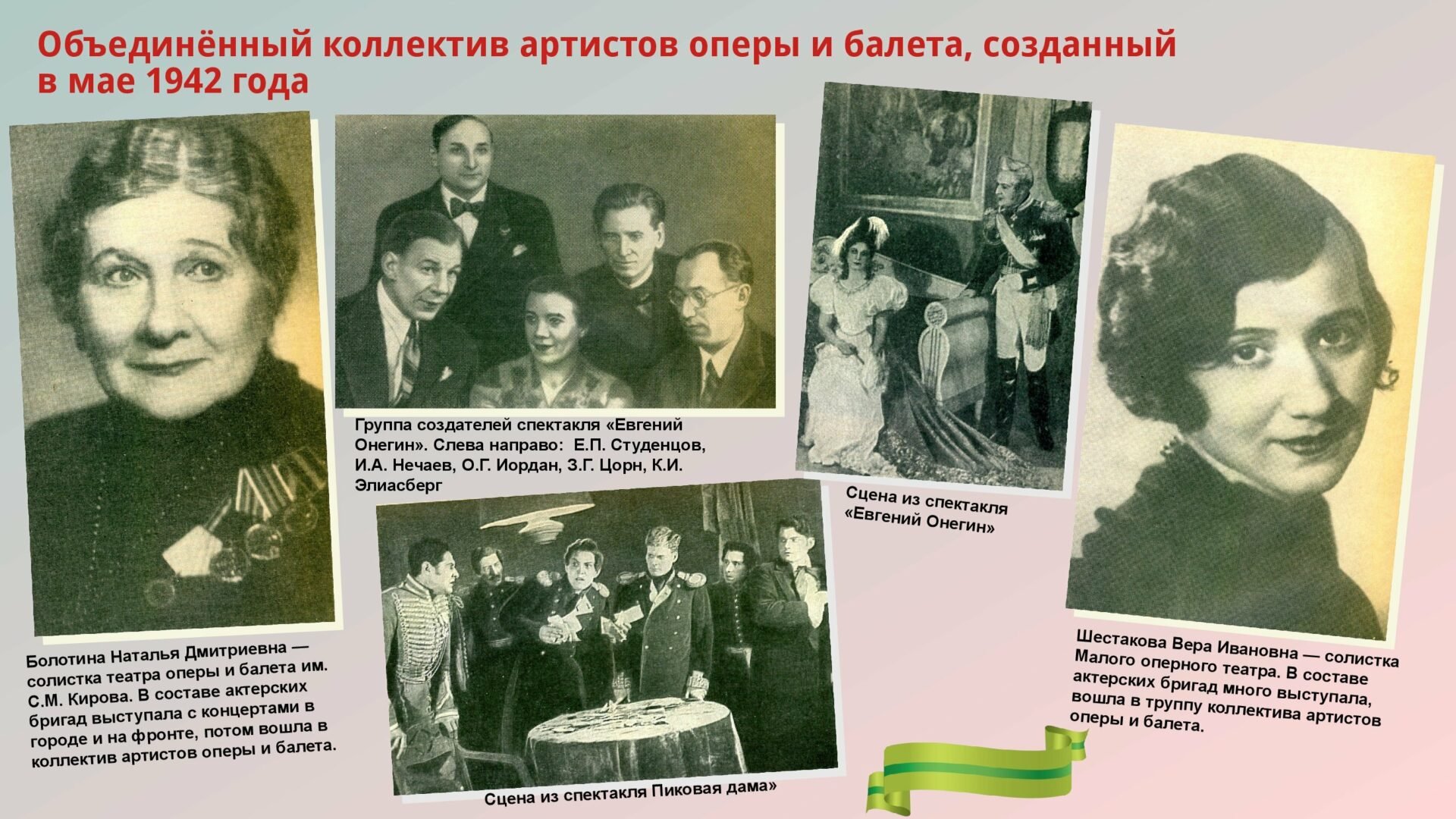

В мае 1942 г. в Ленинграде был создан Объединённый коллектив артистов оперы и балета. Труппу собрали из артистов Театра имени Кирова, Малого оперного театра, Оперной студии Консерватории и одиночных артистов. Спектакли проходили в Народном доме (в помещении филиала Театра оперы и балета имени С.М. Кирова), но, когда после бомбёжки он сгорел, коллектив стал выступать в разных помещениях: в Филармонии, в здании Главного штаба, в Госцирке, в Театре музыкальной комедии и в Театре оперетты.

Книга ленинградского музыковеда А.Н. Крюкова посвящена музыкальной жизни города-фронта Ленинграда в дни Великой Отечественной войны. На многочисленных примерах автор показывает, как музыка активно участвовала в борьбе с врагом, укрепляла стойкость героических защитников города, его жителей. В очерках рассказано о работе артистов, композиторов, музыковедов, об их творческой дружбе с ленинградцами. Освещена деятельность Филармонии, Симфонического оркестра, Театра музыкальной комедии, оперно-балетного коллектива, Союза композиторов, музыкальных отделов Радиокомитета и Института театра и музыки. В книге широко использованы документальные материалы — дневники и письма военных лет, отзывы слушателей, официальные документы, а также воспоминания.

Автор книги Н.Н. Радошанский — известный актер русской и советской оперетты, работая на сцене в течение 50 лет, сохранил много воспоминаний о встречах с крупнейшими актёрами и режиссёрами, о художественном уровне, о быте и нравах дореволюционной оперетты, о спектаклях в блокадном Ленинграде. Обо всем этом он рассказывает на страницах своей книги.

Всю войну работал театр Балтийского флота, основанный в Кронштадте в 1930 г., в начале войны он был объединён с ансамблем песни и пляски Балтфлота. В первый же день войны артисты начали гастролировать по действующим частям, разделившись на небольшие концертные бригады — «пятёрки». В репертуаре такой «пятёрки» мог быть отрывок из известной пьесы или одноактный спектакль, выступление небольшого оркестра, шуточный дуэт, акробатический номер, танец, частушки, народные песни. С костюмами в заплечном мешке и облегчённым реквизитом, за плечами — баян, в руке — винтовка (личное оружие — у каждого) — так военные артисты пробирались на передовую.

Агитационные бригады театра работали на островах Сааремаа и Даго, полуострове Ханко, выступали перед моряками Ладожской флотилии.

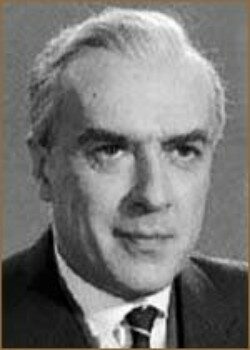

Честноков Владимир Иванович (1904 — 1968)

Актёр театра и кино, театральный педагог. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1950, 1967).

В 1924 г. окончил Школу русской драмы и стал актёром Ленинградского театра драмы им. Пушкина, где служил до 1936 г. В 1937—1953 гг. служил в других театрах Ленинграда: театре им. Комиссаржевской, театре им. Ленинского комсомола, театре Балтфлота.

16 мая 1942 г. Честноков поступил в труппу Театра Краснознаменного Балтийского флота, всю блокаду работавшего в Ленинграде. Награждён орденом Красной Звезды (1943 г.), медалями «За оборону Ленинграда» (1943 г.) и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945 г.).

В 1955 г. вернулся в Театр имени Пушкина, с 1966 г. был его художественным руководителем. В 1949—1953 гг. преподавал актерское мастерство в Ленинградском театральном институте имени А. Н. Островского, который позже стал Российским государственным институтом сценических искусств. В кинематографе дебютировал в 1938 г., снялся более чем в 20 фильмах, среди образов, созданных на экране, — Николай Чернышевский, Николай Некрасов, Фёдор Достоевский. Был признанным исполнителем роли В. И. Ленина во многих постановках советского времени.

Автор книги рассказывает о творческом пути и о многочисленных образов, созданных Народным артистом Владимиром Честноковым в разные периоды жизни, в том числе во время войны в Театре Краснознаменного Балтийского флота.

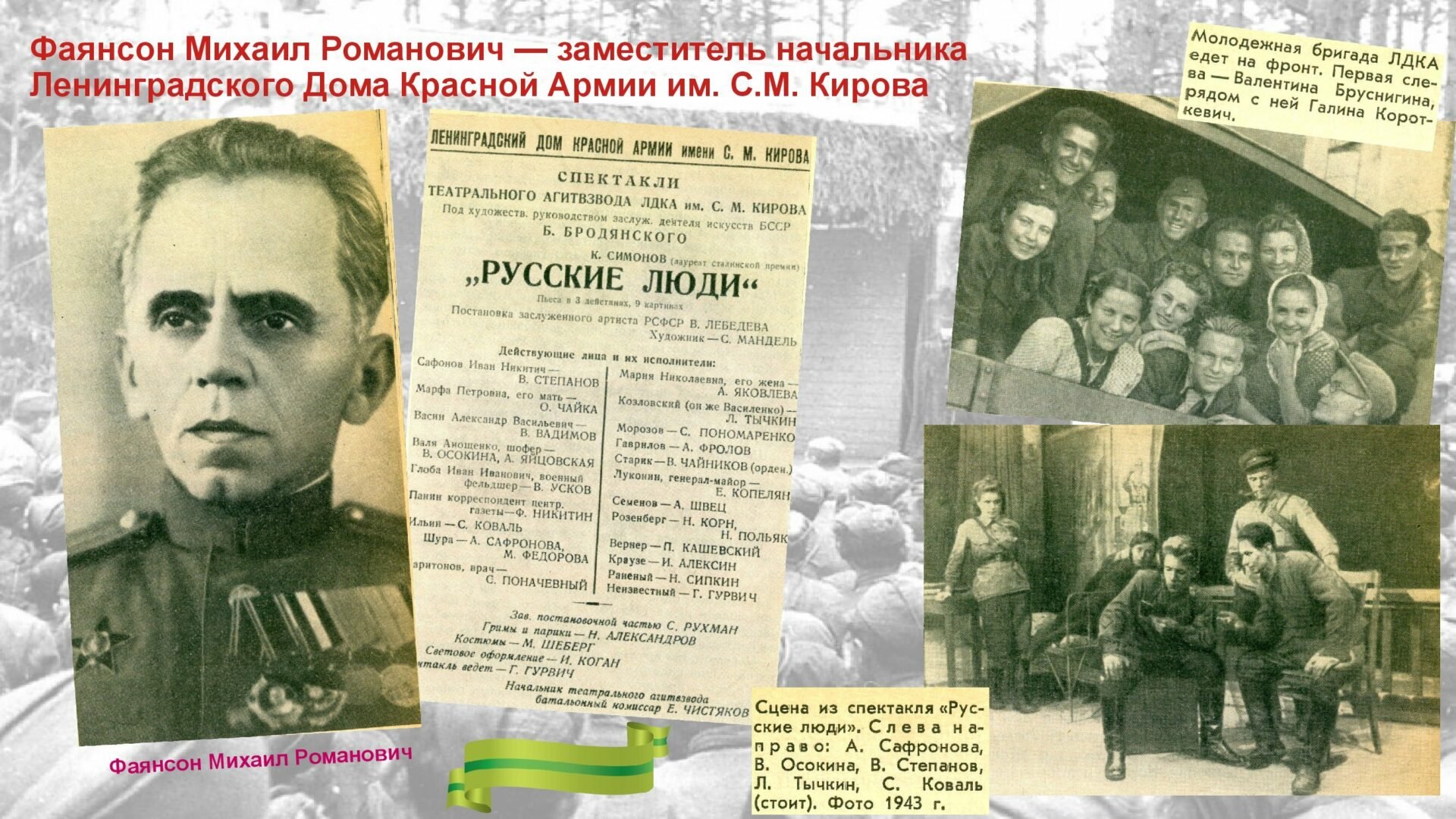

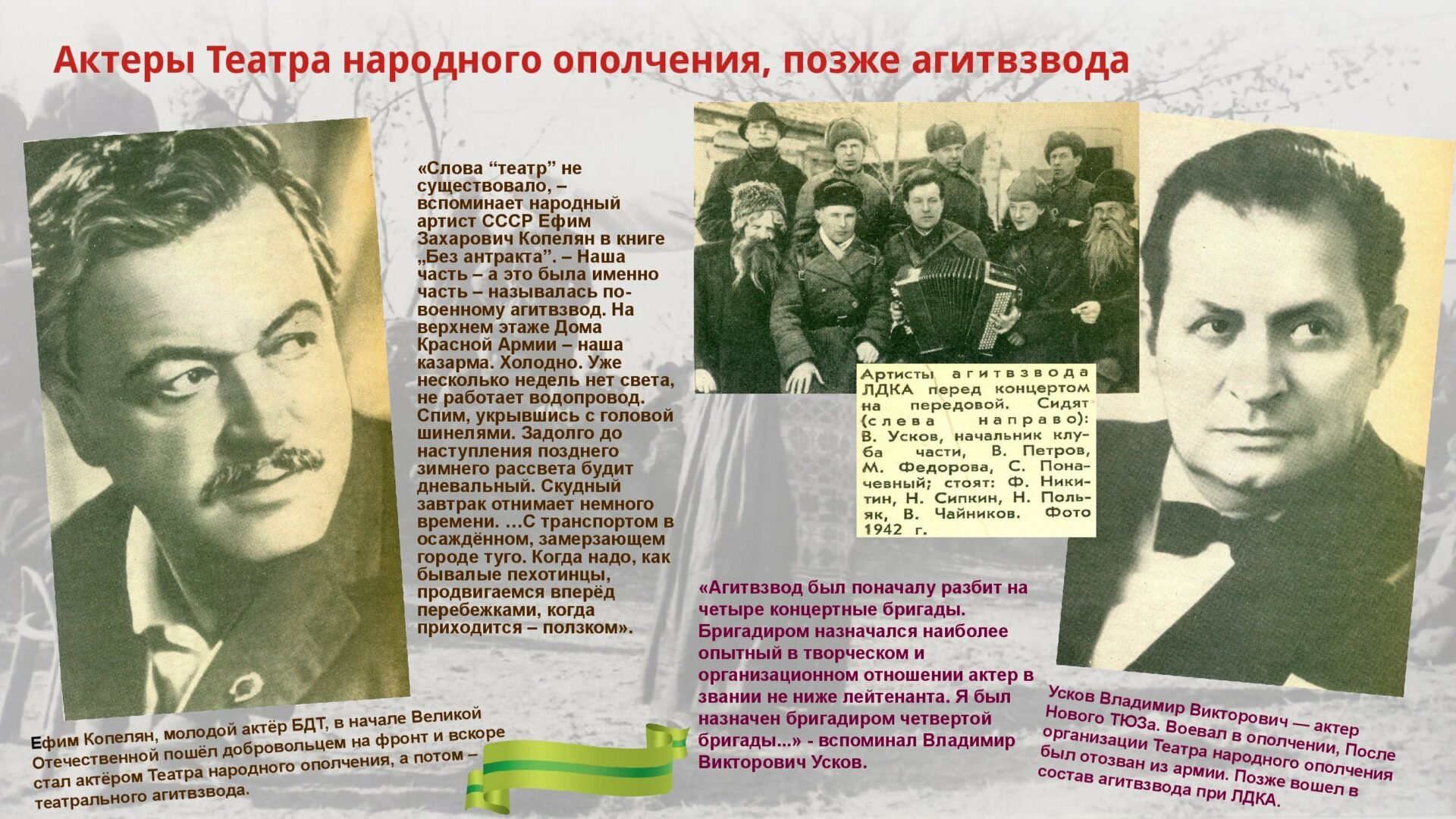

20 июля 1941 г. был организован театр Народного ополчения, он же — агитвзвод Ленинградского Дома Красной Армии имени Кирова. Труппа была набрана из работников искусства, которые в первые дни войны записались в народное ополчение. Среди организаторов театра — Николай Черкасов. В репертуаре агитвзвода были представлены разные жанры: спектакли «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, литературно-музыкальные композиции «Александр Невский», «Суворов» и «Кутузов» и другие. С театром сотрудничали Д. Шостакович, Ю. Левитин, В. Каверин, Е. Шварц. В конце 1943 г. коллектив агитвзвода вошёл в состав городского театра.

18 октября 1942 г. на Невском проспекте в помещении Театра комедии открылся новый театр — Городской, ленинградцы назвали его Блокадным, известный нам сейчас как драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской. Труппа состояла из оставшихся актёров разных коллективов. В этом театре ставились как драматические, так и оперные и балетные спектакли. Театр выступал на различных площадках города. Первым спектаклем стала постановка «Русские люди» по пьесе Константина Симонова.

Во время блокады в Ленинграде родился особый жанр радиоспектаклей «Театр у микрофона». Лучшие артистические силы принимали в них участие. С конца 1942 г. «Театр у микрофона» стал одной из постоянных передач. Десятки тысяч жителей города, бойцы многих фронтовых частей, раненые, лежавшие в госпиталях, ждали премьеры радиоспектакля.

Книга Александра Рубашкина посвящена ленинградскому радио блокадной поры. На материалах архива Радиокомитета и воспоминаний участников обороны Ленинграда автор воссоздает атмосферу, в которой звучал голос осаждённого и борющегося города — его бойцов и рабочих, писателей и журналистов, актёров и музыкантов. В книге рассказано о роли радио и его особом месте в обороне города.

Осенью 1944 г. начали возвращаться из эвакуации ленинградские театры.

В июне 1944 г. вернулся Ленинградский театр оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинский). Новый театральный сезон торжественно открылся в историческом здании на Театральной площади 1 сентября оперой «Иван Сусанин».

Ещё до начала блокады 19 августа 1941 г. труппа театра вместе с педагогами, сотрудниками и воспитанниками Ленинградского хореографического училища (сейчас — Академия русского балета им. А. Я. Вагановой), погрузив в эшелоны декорации, костюмы, нотную библиотеку и другое театральное имущество, эвакуировались в г. Молотов (Пермь). 13 сентября 1941 г. в помещении местного оперного театра ленинградский театр открыл сезон на пермской земле. Параллельно с напряжённой производственной работой по текущему репертуару и постановке новых спектаклей концертные бригады театра во главе с ведущими артистами часто выезжали на фронт, они выступали перед моряками Балтийского флота и бойцами Ленинградского, Волховского, Сталинградского, Донского и других фронтов. Выступали с концертами в госпиталях в палатах с тяжелоранеными бойцами.

Ваганова Агриппина Яковлевна (1879 — 1951)

Выдающаяся русская балерина, педагог, балетмейстер, основоположник теории русского классического балета. Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

Окончила Петроградское театральное училище в 1897 г., в 1897 — 1916 гг. танцовщица Мариинского театра. Ваганова внесла некоторые изменения в хореографические приёмы, которые вначале могли показаться неуместными строгим ревнителям академизма, однако впоследствии заняли достойное место в технике ведущих танцовщиков. Покинув сцену занялась преподаванием. В 1921 г. Ваганову взяли на работу в Театральное училище (позже — Ленинградское хореографическое училище, сегодня — Академия русского балета имени Вагановой). В училище она выработала свою методику преподавания и вошла в историю как педагог, воспитавший плеяду талантливейших танцовщиц: Галина Уланова, Марина Семёнова, Наталья Дудинская, Татьяна Шмырова и многих других выдающихся балерины XX века. В 1931-1937 гг. Агриппина Яковлевна — художественный руководитель балетной труппы Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова. В 1934 г. вышла её уникальная книга «Основы классического танца», она несколько раз переиздавалась в России, а также была переведена на множество иностранных языков.

После эвакуации в 1941 г. Ленинградского хореографического училища в Пермь Ваганова осталась в Ленинграде с семьей, ей было уже за 60, но она наравне со всеми круглосуточно несла службу в группе местной противовоздушной обороны. Активно приступила к работе с группой артистов оперы и балета, оставшихся в городе. Здание Мариинского театра было повреждено в одной из первых бомбежек, спектакли давали в Народном доме. Поздней весной 1942 г. Ваганова приехала в Пермь. Блокадная зима далась ей нелегко, но она тут же включилась в работу — вновь занималась с ученицами хореографического училища, репетировала с артистами театра.

В 1943 г. Ваганова впервые из деятелей хореографии получила звание профессора и 2 года работала преподавателем в Большом театре в Москве, затем вновь возвратилась в родной город, в своё училище. В память о заслугах Вагановой в 1957 г. Ленинградскому хореографическому училищу (с 1991 г. — Академия русского балета) присвоено ее имя.

Сборник текстов, посвященных выдающейся российской балерине и педагогу Агриппине Яковлевне Вагановой. В книгу включены статьи, написанные разными авторами, воспоминания её учеников и коллег, а также различные материалы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Книга посвящена жизненному и творческому пути замечательного деятеля советской хореографии, профессора Ленинградского хореографического училища, ныне носящего ее имя,- А.Я.Вагановой. В книге рассказывается об исполнительской деятельности, постановках, создании ею учебника «Основы классического танца», педагогическом процессе, а также об ученицах, крупнейших балеринах — М. Семеновой, Г. Улановой, Т. Вечесловой, Н. Дудинской, Ф. Балабиной, А. Шелест, Г. Кирилловой, И. Колпаковой.

Книга иллюстрирована.

Эта книга о художнической судьбе основоположницы советской школы классического танца. Автор, бывшая ученица А.Я. Вагановой, а ныне известный историк балетного театра, рассматривает ее творческий путь — танцовщицы, хореографа, педагога — в связи с общим процессом становления балетного искусства.

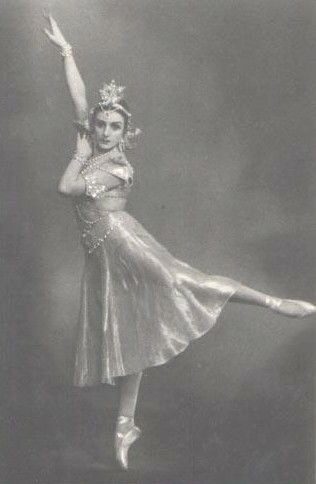

Дудинская Наталия Михайловна (1912 — 2003)

Российская балерина, педагог, профессор. Народная артистка СССР.

Училась в Ленинградском хореографическом училище (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой) у Агриппины Вагановой. По окончании обучения в 1931 г. была принята в труппу Ленинградского Театра оперы и балета им Кирова (ныне Мариинский театр), где танцевала ведущие партии до 1962 г. Внесла большой вклад в создание современного балетного репертуара, став первой исполнительницей многих отечественных премьер.

В 1941 г., в связи с началом Великой Отечественной войны, театр был эвакуирован в Пермь, где в трудных условиях продолжалась работа. Наталия Михайловна не прекращала свою творческую деятельность: выступала в театрах, госпиталях, на заводах, в детских домах и на фронтовых полянах. В трудные годы блокады вместе с коллегами неоднократно вылетала в Ленинград (1943 г.). В 1944 г. вместе с театром вернулась из эвакуации и продолжила танцевать. С 1951 г. занималась педагогической деятельностью: сначала в театре, затем преподавала классический танец в хореографическом училище (Академия русского балета) им. А. Я. Вагановой. Также преподавала в хореографических школах США, Японии, Польши, Финляндии.

В книге рассказывается о жизни и творчестве выдающейся балерины и педагога. Её биография является примером высокого служения искусству, неустанного целеустремленного труда. Анализируются хореографические образы, создаваемые балериной в классических и советских балетах — `Лебедином озере`, `Спящей красавице`, `Жизели`, `Раймонде`, `Золушке`, `Лауренсии`, `Тропою грома` и др. Автор показывает, как творческий опыт балерины во многом связан с исканиями всей советской хореографии.

Книга посвящена творческой деятельности прима-балерины Кировского-Мариинского театра, Народной артистки СССР Наталии Михайловны Дудинской. Ее современники — коллеги, критики, друзья, ученики — делятся своими воспоминаниями о балетном театре 30-60-х годов XX века, о спектаклях с её участием и о творческих методах в преподавании. Эта работа — дань уважения и признательности великой балерине за ее яркое, самобытное искусство, за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового балета.

Ленинградский Малый оперный театр (Михайловский) в первые месяцы Великой Отечественной войны эвакуировался из Ленинграда в город Чкалов (в н.в. Оренбург). Коллектив вскоре после приезда развил большую творческую деятельность. Параллельно с основной работой театром была развернута большая симфоническая деятельность. Образовывались бригады для поездок на фронт. Ежедневно артисты посещали раненых бойцов в госпиталях. Театр выезжал в крупнейшие промышленные центры области, а также в Москву и Ленинград. Жизнь театра в эвакуации закончилась 4 сентября 1944 г. В этот день артисты отправились домой, чтобы уже 3 ноября 1944 г. дать оперу «Царская невеста» — свой первый спектакль в Ленинграде после блокады.

В сентябре 1945 г. вернулся в Ленинград Новый театр (Ленинградский театр имени Ленсовета). Здание театра было разрушено настолько, что работать в нём было нельзя, и тогда театр получил свое нынешнее помещение — бывший особняк Корсакова на Владимирском проспекте, 12. Ещё в октябре 1940 г. Новый театр был отправлен на длительные гастроли по Дальнему Востоку, где его и застала Великая Отечественная война. Вплоть до окончания Великой Отечественной войны театр работал на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Актёры выезжали и на Крайний Север, и на золотые прииски, и на пограничные заставы, и на военные корабли.

Ленинградский драматический театр им. А.С. Пушкина (Александринский) в августе 1942 г. был эвакуирован в Новосибирск, где давал выступления на сцене театра Красный факел, также артисты выступали с концертами и спектаклями в госпиталях и в воинских частях. За три сезона театр дал 1200 спектаклей, которые посмотрело 1,5 миллиона человек.

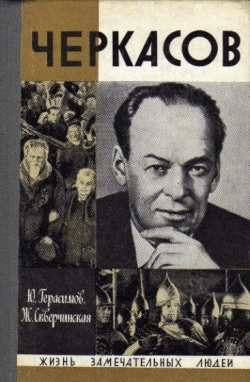

Черкасов Николай Константинович (1903 — 1966)

Актёр театра и кино, народный артист СССР. Лауреат Ленинской и пяти Государственных премий. Кавалер двух орденов Ленина.

На протяжении длительного времени являлся актером Ленинградского театра драмы

имени Пушкина. Портрет актера изображен на ордене Александра Невского, учрежденном в 1942 г.

Николай Черкасов – актёр необычайно широкого творческого диапазона – он создал в кино целый ряд художественных портретов выдающихся исторических деятелей, в том числе сыграв заглавные роли в фильмах Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный».

В 1926 г. окончил Институт сценических искусств. В то же время снялся в своем первом фильме. Это была немая картина «Поэт и царь» и был принят на работу в Ленинградский театр юного зрителя (Лентюз). С 1933 г. — актер Ленинградского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Кроме работы в театре, Черкасов довольно активно снимался в кино.

С наступлением Великой Отечественной войны Черкасов занялся организацией Театра народного ополчения. Новый театральный коллектив, составленный из актеров различных ленинградских театров выступал на фабриках и заводах, на призывных пунктах перед призывниками и перед уезжавшими на фронт красноармейцами. В августе 1941 г. он вместе с Театром им. Пушкина был эвакуирован в Новосибирск. Там актеры давали спектакли, концерты, регулярно выезжали и в действующую армию. В ноябрьские праздники 1942 г. Николай Константинович выезжал с концертной бригадой на Западный фронт. Его бригада выступала на кораблях больших и малых, а также на подводных лодках. Побывала бригада и в блокадном Ленинграде, где они давали концерты. В 1943 г. актера вызвали в Алма-Ату для съемок в фильме «Иван Грозный» С. Эйзенштейна.

После войны Черкасов также много снимался, продолжал работать и в театре, одновременно занимался общественной деятельностью: был депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов и членом Советского комитета защиты мира. В этом качестве он объездил практически полмира. Он является автором нескольких книг.

Авторы книги привлекли новые материалы и документы о Черкасове — человеке и гражданине, о Черкасове — замечательном представителе русской школы актерской игры, школы перевоплощения.

В книге представлены иллюстрации.

Книга, посвященная замечательному актеру, состоит из нескольких частей, различных по характеру и жанру, но в своей совокупности составляющих законченное единство, пронизанное творческой индивидуальностью Черкасова:

— «Записки советского актера» — сильнейший автобиографический документ;

— Статьи и речи, выражающие общественные и творческие позиции актера;

— «Черкасов и Эйзенштейн» — документальные материалы из эйзенштейновского фонда и воспоминания Н.Н. Черкасовой, посвященные взаимоотношениям Черкасова и Эйзенштейна;

— Воспоминания о Николае Константиновиче.

Воспоминания написаны женой и другом выдающегося актера, близким очевидцем и непосредственным участником его творческой и общественной деятельности. Несколько глав в книге посвящены концертам и спектаклям в осажденном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Воссоздавая живой облик, жизненный и творческий путь Черкасова, автор рассказывает также о тех людях, которые его окружали, — С Эйзенштейне, Е. Мравинском, Ю. Германе, Б. Ливанове, Л. Орловой и др.

В книге воспроизведены фотографии из личного архива Н. К. Черкасова.

Из предисловия автора, популярного актера театра и кино: «В своих «Записках» мне хотелось попытаться на основе фактов и явлений, с которыми я сталкивался в различных жанрах советского театра и кино, на основе встреч с драматургами, режиссерами, актерами и зрителями рассказать широкому читателю о творческом труде нашего актера, поделиться наблюдениями и выводами, приблизить читателя к творческим вопросам истинного искусства. Мне хотелось показать, насколько сложен труд актера, тем более, что некоторые далеко стоящие от театра и кино люди полагают, будто актерский труд необычайно прост и легок. На различных примерах я стараюсь опровергнуть столь ошибочное мнение. Особенно хотелось показать те широкие жизненные связи, на почве которых развивается творчество актера как патриота своей Родины.

Литература о театрах

В справочник включены имена артистов ленинградского балета разных поколений — тех, кто сохранил классическое наследие русского балетного театра. Также представлены имена тех артистов, кто во время Великой Отечественной войны выступал на фронтах в армейских ансамблях. Помимо солистов и солисток, в книгу включены имена балетмейстеров, педагогов-репетиторов, дирижеров и концертмейстеров балета Театра оперы и балета им. С.М. Кирова, Малого театра оперы и балета. балетной труппы «Хореографические миниатюры», Театра современного балета, балетной труппы Оперной студии при Ленинградской консерватории. Справочному разделу предшествуют исторические очерки о данных коллективах. В конце книги приводится библиография ленинградского балета за 70 лет.

Альбом «Театр оперы и балета имени С.М.Кирова» был издан к 200-летию театра. В историческом очерке освещены важнейшие премьеры оперных и балетных спектаклей, а также описываются события музыкально-театральной жизни Петербурга, предшествовавшие открытию театра в 1783 году. Авторы очерка последовательно прослеживают развитие и укрепление русской, а затем и советской исполнительской школы в оперном и балетном искусстве.

В книге использованы мемуары деятелей театра и высказывания представителей русской и советской художественно-критической мысли.

В тексте, построенном по хронологическому принципу, чередуются фрагменты, посвященные развитию отдельно оперной и балетной трупп, в рамках общих исторических периодов. Выделены краткие монографии о наиболее видных исполнителях и деятелях театра.

Автор книги Т. Буданова знакомит читателя с историей одного из ведущих театров нашей страны.

Сборник очерков о театре (1918 — 1968 гг.). В книге много фотоиллюстраций.

В настоящем издании предпринята попытка осветить историю становления и развития одного из старейших театров страны, отразить самые яркие свершения его мастеров на протяжении 225лет, тесные связи Российского-Александрийского-Пушкинского театра с передовыми деятелями культуры, с жизнью народа. Особый раздел альбома посвящен творчеству крупнейших художников, работавших в театре.

В альбоме свыше 600 иллюстраций — живописные портреты, редкие гравюры и рисунки, письма, афиши, фотографии. Более 100 из них публикуются впервые.

Альбом, изданный к 50-летию Ленинградского государственного академического театра имени Ленсовета рассказывает о творческом пути одного из ведущих сценических коллективов Ленинграда.

Все фотографии взяты из представленных книг.

Выставку дополняет книжная экспозиция в отделе художественной литературы библиотеки (наб. канала Грибоедова, д. 30/32, Литер А, комната 1021).